Zuletzt aktualisiert am 14. Februar 2023

„Weißt du, es gibt da diesen Lauf“, sagte einer der beiden Engländer, mit denen ich gemeinsam am Feuer saß, Wandersocken trocknete und aufs Abendessen wartete. „Die Leute machen da das, was wir machen, nur ohne Pause. In maximal sieben Tagen, Tag und Nacht. Kannst du dir das vorstellen?“ … ich konnte mir das definitiv nicht vorstellen. Nach der heutigen Etappe erst recht nicht, die mit knietiefem Matsch, senkrechtem Regen und eisig kalten Sommertemperaturen dem berühmt-berüchtigten Pennine Way mal wieder alle Ehre gemacht hatte. Das Konzept von Ultra-Trailläufen war mir damals nur am Rande bekannt. Dass es Leute geben sollte, die über 400 km zurücklegen, noch dazu auf dieser Route, noch dazu im Winter, schien mir tatsächlich ziemlich unvorstellbar.

Ich sollte drei Wochen für die gesamte Strecke brauchen, die Engländer hatten sich den Trail direkt auf mehrere Sommer verteilt. Ich lauschte ihnen, wie sie ehrfurchtsvoll über „das Rennen“ sprachen, bis meine gestampften Kartoffeln mit Erbsen kamen.

Als ich irgendwann am nächsten Tag wieder Handyempfang hatte, recherchierte ich, und stellte fest, dass es das Spine Race tatsächlich gab. Als ich einige Monate später vor meinem Laptop saß und die sich langsam durch Nordengland bewegenden Punkte sah – jeder von ihnen ein:e Läufer:in – waren meine Erinnerungen an den Pennine Way noch frisch, und ich wusste ziemlich genau, wie es dort aussah und war, wo die jeweiligen Dots sich gerade befanden.

Seitdem habe ich den Lauf jedes Jahr ein bisschen verfolgt. Später, als ich dann selbst irgendwann vermehrt auch laufend unterwegs war, mit dem leisen und Jahr für Jahr etwas lauter werdenden Hintergedanken, dass ich ja auch selbst mal… vielleicht… irgendwann…

2016 war das Jahr, in dem ich den Pennine Way gewandert bin und zum ersten Mal vom Spine Race gehört habe. 2022 war das Jahr, in dem ich mich endlich selbst dafür angemeldet habe – nicht für die 425 km, aber zumindest für ein knappes Fünftel davon: den rund 70 Kilometer langen Spine Sprint (man muss ja auch noch Luft nach oben lassen). Und 2023 war das Jahr, in dem ich endlich wieder auf den Pennine Way zurückgekehrt bin. Nur eben dieses Mal in Lauf- und nicht in Wanderschuhen.

Die Ruhe vor dem Sturm

… im wahrsten Sinne des Wortes! Denn eine gute Woche vor Start hieß es im Briefing-Video noch, dass das vielleicht das wärmste Spine Race aller Zeiten werden könnte. Als ich eine Woche später jedoch in meinem kleinen Hotel-Zimmer über einem nordenglischen Pub saß und nach draußen blickte, war davon nicht mehr viel übrig. Ein eisiger Wind fegte über die Berghänge des Peak Districts, peitschte den Regen in dichten Vorhängen waagerecht vor sich her. Ein weiterer Blick in die Wetterapp sagte mir, dass sich die Vorhersage in der letzten halben Stunde gar nicht verändert hatte. Komisch! Wobei, nein, das stimmt so nicht: Statt 70 km/h Wind waren jetzt bis zu 80 km/h für den nächsten Tag vorhergesagt.

„Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst“, ist nicht nur für Ultraläufer:innen ein weises Mantra. Das Wetter fiel definitiv nicht in diese Kategorie, und somit zog ich die Vorhänge einfach zu und wand mich wieder der Ausrüstung zu, die quer über den Boden verteilt vor mir lag.

Die Pflichtausrüstung fürs Spine Race ist ziemlich umfangreich. Neben jeder Menge wetterfester Kleidung stehen auch Dinge wie wintertauglicher Schlafsack, Biwaksack, Schutzbrille, Gaskocher und Mikrospikes auf der Liste. Wettertechnisch muss man in den Bergregionen Nordenglands selbst im Sommer mit so ziemlich allem rechnen – und im Winter umso mehr. Und bis dort im Falle des Falles Hilfe kommt, kann schnell mal eine Stunde oder mehr vergehen…

Ich konnte mich nicht entschieden, ob ich die schmalere Schutzbrille oder die skibrillenartige Schutzbrille mitbringen wollte, und entschied mich, einfach beide einzupacken. Schmunzelnd musste ich daran denken, wie ich einige Wochen zuvor mit den Brillen durch die heimischen Wälder gelaufen war, um zu testen, ob sie gut saßen und nicht beschlugen. Natürlich hatte ich dafür den Schutz der Dunkelheit abgewartet, soviel modische Eitelkeit besaß ich dann doch. Und überhaupt hatte ich die letzten Wochen und Monate vorzugsweise im Dunkeln trainiert, vorzugsweise bei Regen und Wind und Matsch und allem, was einem sonst noch so das Läuferinnenleben extra schwer machen würde. (Mehr zu meinem Training gibt’s in meinem Laufjahresrückblick 2022.)

Ich hatte versucht, mich auf das vorzubereiten, was kommen könnte. Und als dann erstmal vieles auf eine Schön-Wetter-Front hindeutete, war ich zu 49 Prozent erleichtert und zu 51 Prozent enttäuscht gewesen. Auch daran erinnerte mich, als ich meine Regenkleidung für den nächsten Tag bereit legte (sie in den Rucksack zu packen würde sich wohl kaum lohnen). Wetter wie dieses gehörte zum Spine Race einfach dazu, und auch wenn man vorher bangt und hofft, macht es den Lauf überhaupt erst aus. Letztendlich war eben doch niemand in diesen Tagen nach Edale im Peak District gekommen, um blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein zu genießen.

Kein Zurück mehr

Der Morgen vorm Start verlief gleichzeitig in Zeitlupe und dreifacher Geschwindigkeit. Ich hatte gut geschlafen, gut gegessen (Essen geht bei mir sowieso immer) und mir blieb nicht mehr viel, als die Beine hochzulegen und noch ein bisschen die Wadeln mit meinem Igelball zu bearbeiten (eher Ablenkungsmanöver als effektive Behandlung). Der Spine Sprint startet erst um zwölf Uhr mittags – das hatte den Vorteil eines entspannten Morgens und den Nachteil einer langen Nacht, denn gute vier Stunden nach Start würde bereits die Sonne untergehen.

Beim Kit Check wurde meine Ausrüstung genauestens unter die Lupe genommen: Ich musste insgesamt zehn zufällig ausgewählte Teile zeigen, und die Sachen einigermaßen nervös aus meinem Rucksack zu fummeln, war eher stressig. (Profis bringen die Sachen direkt in einer großen Ikeatüte mit und packen erst danach.) Dann die Registrierung, das Foto mit der Startnummer, rüber zum Gebäude neben dem Startbereich und dem finalen Race Briefing zuhören, nebenbei meine Ausrüstung wieder im Rucksack zurecht fummeln, den GPS-Sender abholen… ich absolvierte alle To-Dos erfolgreich, war währenddessen jedoch nur bedingt geistig anwesend. Erst als ich die Startbanner sah, kam die Klarheit zurück. Ich kannte diesen Ort, hatte ihn so oft auf Bildern und Videos gesehen. Die unspektakuläre Wiese, die jedoch spektakulär matschig war, ein paar Banner, eine kleine Menge an Leuten… das Spine Race ist weder groß noch durchgestylt, und auch deswegen war ich hier. Wie verrückt, dass ich wirklich hier war.

„Ich habe gute Nachrichten für Euch: Ich habe den aktuellen Wetterbericht. Und ich habe schlechte Nachrichten für euch: Ich habe den aktuellen Wetterbericht.“ Der Race Director ging die Sache mit Humor an, und uns blieb sowieso nichts anderes übrig, als es ihm gleich zu tun. Es folgten ein paar weitere Worte, denen ich nicht mehr zuhörte, und dann gab es kein Zurück mehr, sondern nur noch das Voraus.

Schlammschlacht

Der Rucksack fühlte sich schwer an – zu schwer – als ich die ersten paar hundert Meter durch den kleinen Ort Edale, das südliche Ende des Pennine Way, lief. Ich kannte das aber schon von meinen Trainingsläufen und wusste, dass ich mich bald daran gewöhnen und ihn nur noch am Rande wahrnehmen würde. „The official start of the Pennine Way“, stand auf einem Schild an einer Mauer geschrieben, das wir kurze Zeit später passierten. Und darunter: „Kirk Yetholm 268 Miles / 429 km“.

2016 hatte ich mit diesem Schild ein Selfie gemacht, und überhaupt kam mir alles wahnsinnig bekannt vor. Zumal ich damals ebenfalls ziemlich aufgeregt war. Teils freudig, teils nervös. „In einem Moment wirst Du wie auf Wolken schweben, nur um Dich im nächsten Moment zu fragen, womit zum Henker Du dieses Martyrium nur verdient hast.“ Diesen Satz hatte ich damals am Abend vor Start meiner Wanderung auf dem Pennine Way in meinem in die Jahre gekommenen Wanderführer gelesen. Er sollte recht behalten haben. Und vermutlich würde mir auch heute auf den kommenden 72 Kilometern etwas von beidem begegnen. Zumindest hoffte ich, dass es kein reines Martyrium werden würde…

Jacob’s Ladder ist der erste längere und teils steile Anstieg des Pennine Way. Oben angekommen findet man sich auf einem mit Felsen durchzogenen Hochplateau wieder, kann Manchester in der Ferne erkennen. Hier oben wusste ich bei meiner Wanderung zum ersten Mal, dass mir eine großartige Zeit bevorstehen würde. Und irgendwie wusste ich es in diesem Moment meines Laufs auch.

Der Wind pfiff ordentlich, aber der Regen hatte aufgehört, und ab und an blitzte sogar ein bisschen blauer Himmel hervor. Kinder Downfall, ein ziemlich spektakulärer Wasserfall, wurde durch den Wind eher zu „Kinder Upfall“ und verabreichte mir eine erste Portion Sprühregen. Aber immerhin: Die erste nennenswerte Flussquerung verlief glimpflich. Ich joggte vor mich hin, dort wo es ging zumindest. Versuchte, mich effizient zu bewegen, ohne mich zu sehr zu verausgaben. Ich war ja auch nicht hier, um Rekorde zu brechen (haha), sondern einfach, um gut durchzukommen. Essen, trinken, warm genug bleiben, nichts brechen oder verstauchen und einen Fuß vor den anderen setzen – das war im Prinzip alles, was ich tun musste, um in maximal 18 Stunden im gut 70 Kilometer entfernten Hebden Bridge anzukommen.

Etwas später – bitte erwartet hier keine genaueren Zeitangaben, ich hab so gut wie nie auf die Uhr gesehen und jegliches Zeitgefühl unterwegs verloren – kam ein Abschnitt, an den ich mich ebenfalls ziemlich gut erinnerte, weil er mich damals beim Wandern komplett begeistert hatte. Eine schier endlos lange Reihe von flachen Steinen, die über ein schier endlos weites Moor, das Black Moor, führte. Gleichzeitig schaffte es die mittlerweile schon schief stehende Sonne endgültig durch die Wolken durch und tauchte die Landschaft in goldenes Licht. „Ich glaube, das wird wirklich WIRKLICH gut“, dachte ich mir euphorisch. Und kurz darauf verlor ich aus irgendeinem Grund das Gleichgewicht, trat neben eine der Steinplatten und versank bis zum halben Oberschenkel im Matsch. Hallo Bog Holes. Ich hab euch nicht vermisst.

Zum Glück verschwand nur mein eines Bein im Schlamm – oder vielleicht auch leider – denn das andere landete stattdessen mit dem Knie voraus unsanft auf dem Stein. Schmerz, vorsichtiges Aufstehen, für einen Moment der niederschmetternde Gedanke, ob es das vielleicht jetzt gewesen war. Ein oder zwei Minuten lang stand ich einfach nur da, auf meine Trekkingstöcke gestützt, und wartete darauf, dass der Schmerz wieder nachließ. Als dann aber der vierte Läufer mich passiert und sich mit einem besorgten „everything allright?“ an mich gewandt hatte, beschloss ich, dass ich keinen fünften mehr von meiner Unversehrtheit überzeugen wollte. Ich lief weiter und spätestens, als ich den Snake Pass erreichte, fühlte sich mein Knie wieder so an, als wäre nie etwas gewesen.

Ein paar wenige Autos waren an der Passstraße, zusammen mit ein paar Menschen mit Wasserkanistern, die alle Wasserflaschen auffüllten, die ihnen entgegengestreckt wurden. Sie waren nicht etwa offizieller Teil des Rennens – klassische Versorgungspunkte, wie es sie bei den meisten Trailläufen gibt, gab es bei meinem Lauf nicht. Aber sie waren innoffizieller Teil des Rennens, und Teil einer Gruppe von Menschen, die diese Veranstaltung so sehr mögen, dass sie sich bereit- und freiwillig bei garstigem Wetter an Straßenränder stellen und die Läufer:innen so ein kleines Stück auf ihrem Weg über den Pennine Way begleiten. Mir würden im Verlauf des Rennens noch einige solcher Menschen begegnen. Und spätestens jetzt hatte ich das Gefühl, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein.

Nach dem Snake Pass begann der wohl schwierigste Teil der Strecke, denn das Bleaklow Moor bestand größtenteils aus schwarzem Schlamm und mal kleinen, mal großen Bächen, die sich zu einem wirren Labyrinth zusammengeschlossen hatten und zahlreich gequert werden wollten. Wer auf den überschwemmten Steinplatten noch keine nassen Füße bekommen hatte, bekam sie spätestens jetzt. An Laufen war hier kaum zu denken, aber gemeinsam mit einigen anderen Läufern kämpfte ich mich Meter für Meter durch den Parcours. Später wurde die Strecke wieder etwas laufbarer, wenngleich der Wind stetig zunahm, und zwischenzeitlich direkt von vorne kam. Zusammen mit einem kräftigen Hagelschauer. Beim Blick auf die Uhr stellte ich fest, dass tatsächlich schon fast vier Stunden vergangen waren. Aber wie man so schön sagt: „Time flies when you’re having fun.“

Nach 4,5 Stunden erreichte ich den ersten Timing-Punkt. Die lokale Bergrettung hatte ein kleines Zelt aufgebaut, in dem es nicht nur aufmunternde Worte, sondern vor allem auch heißen Tee und Kekse gab. Ich machte eine kurze Pause, ein paar Minuten zumindest, und dann nochmal ein paar mehr, weil es erstaunlich lange dauerte, bis ich meine Stirnlampe aus dem Rucksack gefummelt hatte. (Das hektische Packen nach dem Kit Check war definitiv nicht gerade hilfreich gewesen.) Ich war gerade zum Einbruch der Dunkelheit am Torside Reservoir angekommen, und den Rest des Laufs würde ich ohne Licht auf dem Kopf nicht mehr auskommen. Als ich die netten Leute von der Mountain Rescue wieder verließ, fühlte ich mich ein wenig so, als wäre ich gerade erst losgelaufen. Ich fühlte mich gut. Richtig gut. Wie schon die ganzen letzten 4,5 Stunden über. Wie lange das wohl anhalten würde?

Dunkelheit

Wieder einmal begann es zu schneien. Die Art von Schnee, die in Form von kleinen, harten Bällchen die Gesichtshaut malträtiert. Auf dem zweiten langen Anstieg hinauf zum Black Hill-Plateau überholte ich ein paar andere Läufer, und als ich mich das nächste Mal umsah, waren die Lichtpunkte hinter mir sowie vor mir in weiter Ferne. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ganz allein unterwegs zu sein. Und als ich nach rechts leuchtete und nur wenige Meter neben dem Pfad einen steilen Abgrund erkannte, wurde mir klar, dass meine Sinne jetzt in der Dunkelheit noch mehr gefordert waren als zuvor.

Gleichzeitig machte sich eine Ruhe in mir breit, die ich in den ersten Stunden noch vermisst hatte. Die Welt schrumpfte zusammen auf den Lichtstrahl vor mir, auf den Wind und das Wasser, auf den süßen Geschmack der Gels, die ich mir in regelmäßigen Abständen einverleibte. Der Weg führte mich mal über Steinplatten, oft über moorigen Schlamm und vermehrt durch kleine und größere Bäche und Flüsse. Ich hatte längst aufgegeben, eine trockene Route zu finden. Eine Stelle zu finden, an der ich einigermaßen sicher durchs Wasser gehen konnte, war schon schwer genug – zumal ich immer wieder Probleme hatte, überhaupt zu erkennen, wo der Weg auf der anderen Seite weiterging. Weiter, immer weiter…

Die Gegend rund um Black Hill war fordernd, und dennoch (oder vielleicht gerade deswegen) einer meiner liebsten Abschnitte. Ich sah auf die Uhr, zog zum ersten Mal seit Beginn mein Handy aus der Tasche und öffnete Whatsapp. 41 km, 10/10 tippte ich mit kalten Fingern in das Nachrichtenfeld, wobei sich letzteres auf meinen Gemüts- und Körperzustand bezog. Zehn von zehn Punkten. Besser geht’s nicht. Und das war tatsächlich die Wahrheit.

Bei Kilometer 38 traf ich auf den zweiten (und letzten) Timing-Punkt. Auch hier waren Mitglieder der lokalen Mountain Rescue vor Ort, auch hier gab es heißen Tee und Kekse für mich, und das war alles, was ich brauchte. Aus einer kleinen Box schallte laute Rockmusik, einer der Bergretter fragte mich nach meiner Startnummer und meinem Namen. Nachdem ich beides fehlerfrei zusammenbrachte, hatte ich den Test auf Minimalanforderung geistiger Kapazitäten bestanden und sie ließen mich ziehen.

Ich zog eine warme Jacke unter meine Regenjacke und wechselte meine mittlerweile doch etwas durchnässten Handschuhe gegen ein trockenes Exemplar. Dann war ich bereit für den nächsten Anstieg – wenngleich nicht wirklich vorbereitet, was dort oben auf mich wartete. Eine Weile lang führte der Pennine Way hier an einer steilen Abbruchkante entlang. Da war nichts mehr, was den immer stärker werdenden bremsen konnte, und die Böen trafen mich mit voller Wucht. Zeitweise konnte ich kaum noch geradeaus gehen, lehnte mich mit aller Kraft seitlich gegen den Wind, um nicht vom Weg abgedrängt zu werden. Zum ersten Mal packte ich auch meine Schutzbrille aus, weil es mir ohne sofort die Tränen in die Augen trieb. Ein Läufer kam mir entgegen, vermutlich hatte er abgebrochen. Ich hatte nicht nachgefragt, weil ich diese Option gar nicht in meinen Kopf lassen wollte.

Nach zwei oder drei Kilometern wurde das Gelände um mich herum wieder hügliger und bremste den Wind zumindest ein wenig. Keine falschen Schritte zu machen war immer noch eine Herausforderung, aber immerhin die Brille konnte ich wieder abnehmen. Die 50-Kilometer-Marke war nun in Reichweite, und das bedeutete nicht nur, dass ich bereits über zwei Drittel der Strecke hinter mir hatte, sondern auch, dass bald ein veganer Burger auf mich wartete. Ja! Richtig gelesen!

Nicky’s Food Truck ist eine Institution des Spine Race, weil Nicky jedes Jahr ihren Imbiss für die Spine-Läufer:innen öffnet und nicht eher schließt, bis auch der / die letzte Teilnehmer:in bei ihr vorbeigekommen ist. Als ich den provisorischen Imbiss-Container betrat, ins grelle Licht und grinsende Gesichter blickte, fühlte sich alles unrealistisch bis komplett absurd an. So lange war ich nun durch die Dunkelheit gelaufen, meist allein, und jetzt sollte ich hier einfach einen veganen Burger bekommen? Ich bekam einen veganen Burger. Cola auch. Dazu Kaffee und eine Banane zum Mitnehmen. Und als ich auf einem der Hocker Platz genommen hatte, spürte ich zum ersten Mal an diesem Tag die Erschöpfung heraufkriechen. Das Sitzen half nicht gerade, mich besser zu fühlen. Die Wärme und das helle Licht auch nicht. Ganz im Gegenteil. Und so zog ich schnell und bevor vielleicht ein großer Einbruch kam die Reißleine, nahm den halb aufgegessen Burger mit nach draußen und verspeiste den Rest im Gehen.

Endspurt

Das Gute am Spine Sprint ist, dass die anspruchsvollsten Teile eher auf der ersten Hälfte der Route kommen. Nach hinten raus mehren sich die Abschnitte, die einigermaßen problemlos laufbar sind – zumindest in der Theorie. In der Praxis hielt mich der mit fortschreitender Nacht zunehmende Sturm oft davon ab und ich wechselte ständig und leicht frustriert zwischen langsamem Laufen und schnellem Gehen. Am White House erwartete mich eine letzte Station der Mountain Rescue, ein letzter schwarzer Tee mit sehr viel Zucker, und im Nachhinein bin ich davon überzeugt. dass es nicht zuletzt der viele pappsüße Tee war, der mir durch die Nacht geholfen hat. Zumal ich ja immerhin in England unterwegs war, wo eine Tasse Earl Grey als Allheilmittel für so ziemlich alles gilt.

Dann kamen die großen Stauseen, an die ich mich ebenfalls noch gut erinnern konnte. Damals bei meiner Wanderung hatte ich auf diesem Abschnitt ebenfalls starken Wind erlebt – der jedoch nichts im Vergleich zu dem war, was mir in dieser Nacht geboten wurde. Glücklicherweise war ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem mir alles so richtig herzlich egal war. Einfach nur noch vorwärts kommen, egal wie. Die dunklen Wasserflächen sahen gespenstisch aus, und ich war ein bisschen froh, als ich das nördliche Ende des Warland Reservoir erreicht hatte. Ab hier waren es noch rund zehn Kilometer – zwar über ein ziemlich ungeschütztes Plateau und teilweise durch ziemlich matschige Moorlandschaft – aber es waren nur noch zehn Kilometer. Zehn Kilometer.

Bald sah ich den 37 Meter hohen Obelisken auf Stoodley Pike in der Ferne aufragen. Wenn du Stoodley Pike siehst, bist du so gut wie da, hab ich mir im Vorhinein oft gedacht. Und zum ersten Mal begriff ich wirklich, dass es nicht mehr weit war zum Ziel. Dennoch legte ich das Gegenteil von einem Endspurt hin, meine Beine wurden zunehmend schwer und einmal kam ich in unübersichtlichem Gelände sogar vom Weg ab (bemerkte es jedoch zum Glück recht schnell). Als ich den Obelisken erreicht hatte, drehte ich mich um und sah, wie der fast volle Mond gerade dabei war, sich über den Horizont zu schieben. Schnee und Hagel hatten ausgesetzt, der Wind kam ausnahmsweise von hinten, und ab hier ging es in Sachen Gelände bergab und in Sachen Laune bergauf. Auf nach Hebden Bridge!

Am Ziel

Die Straßen von Hebden Bridge waren wie leergefegt. die Straßenlaternen warfen diffuses Licht zwischen die Schatten auf dem Asphalt. Ein paar schlafende Enten am Kanal waren alles, was der Ort um diese Uhrzeit an Leben zu bieten hatte. Das letzte Stück zum Ziel führte mich nochmal bergauf. Natürlich. Wieso auch nicht?! „Well done“ hörte ich es von der anderen Straßenseite rufen, blickte auf und sah einen Läufer, der einige Zeit vor mir ins Ziel gekommen und nun auf dem Heimweg war. Well done, sagte ich in Gedanken zu mir selbst, als ich die letzten Stufen hinauf zum Ziel nahm. 14 Stunden und 52 Minuten, nachdem ich in Edale losgelaufen war.

Mehr als eine Handvoll Menschen war hier nicht zugegen, und das konnte mir nur recht sein. Einer hängte mir die Medaille um, ein anderer machte mein Finisher-Foto. Drinnen gab es noch ein T-Shirt, eine Urkunde, jede Menge Essen und vor allem ein paar ziemlich freundliche Gesichter. Ob ich einen Tee möchte, fragte mich eines davon strahlend. „Lieber was Kaltes“, sagte ich. Der Tee wurde jetzt nicht mehr gebraucht.

Fazit

„Was zum Henker mache ich hier eigentlich gerade?“ Ein Gedanke, der sich nur allzu leicht beim Laufen mal in die Gehirnwindungen schmuggeln kann. Bei langen Läufen, oder gar bei sehr langen Läufen, besonders. Es ist ein Gedanke, der mir beim Spine Sprint verwirrenderweise kein einziges Mal durch den Kopf gegangen ist. Und im Nachhinein betrachtet ist es schon ziemlich verrückt, wie gut ich mich für den überwiegend großen Teil dieses Laufs, der immerhin den Beinamen „Britain’s Most Brutal“ trägt (und das wohl nicht gänzlich zu Unrecht), gefühlt habe.

Vielleicht war es die Freude darüber, endlich mal wieder an einem meiner liebsten Orte auf der Welt zu sein. Vielleicht die Ungläubigkeit darüber, dass ich Teil eines Laufs war, den ich in den Jahren zuvor immer so intensiv verfolgt und lange nicht für machbar gehalten hatte (zumindest nicht für mich). Vielleicht war es der Stolz, es überhaupt bis an die Startlinie geschafft zu haben, noch dazu gesund und frohen Mutes. Vielleicht war die Art von Lauf, die mir einfach so viel mehr liegt als die klassischen Trailläufe. Vielleicht das Wissen, dass ich alle Voraussetzungen hatte, die es brauchte, um es bis ins Finish zu schaffen. Vielleicht der in gewisser Weise befreiende berechtigte Zweifel, dass das überhaupt möglich war, weil bei einem solchen Lauf unterwegs einfach sehr viel schief gehen kann. Vielleicht all die Menschen, die an diesem Lauf beteiligt waren – offizielle und inoffizielle Helfer, die Mountain Rescue, Nicky und ihr Foodtruck, die Veranstalter selbst und natürlich all die anderen Läufer:innen. Ziemlich sicher war es eine Mischung aus all diesen Faktoren, zusammen mit der tagesaktuellen Konstellation von Mars und Venus, der speziellen Heilkraft des lokalen Leitungswassers und einer Reihe weiterer magischer Zufälle, denn anders kann ich mir das wirklich nicht erklären.

Fakt ist, dass ich bis Kilometer 50 noch nicht mal müde und danach zwar müde, aber immer noch ziemlich happy war. Dass meine Ausrüstung extrem gut funktioniert hat. Dass alles so war, wie ich es mir erhofft hatte, und noch viel, viel besser. Natürlich war es anstrengend – die eisigen Flussquerungen, der stürmische Wind, der Hagel und der Schnee, der Matsch, die lange Dunkelheit, das Gewicht auf dem Rücken, unddie Distanz selbst. Trotzdem hat mir all das insgesamt so wenig ausgemacht, ja mich oft sogar noch beflügelt, dass ich mich jetzt insgeheim frage, ob ich nicht einfach besonders gut im Verdrängen bin. Und doch war ich in Hebden Bridge zwar geschafft und ziemlich froh, am Ziel zu sein, gleichzeitig aber auch ein wenig traurig, nicht doch nur eine Pause einzulegen und anschließend weiterlaufen zu dürfen / können / müssen.

Und eventuell mache ich das in einem knappen Jahr ja auch…

Eindrücke von der Route

Nachdem ich unterwegs so gut wie keine Fotos gemacht habe und es sowieso die meiste Zeit dunkel war, kommen hier ein paar Eindrücke des südlichsten Abschnitts des Pennine Ways, auf dem der Spine Sprint verläuft. Damals war allerdings Sommer! Im Winter ist es etwas weniger grün (aber nicht weniger schön).

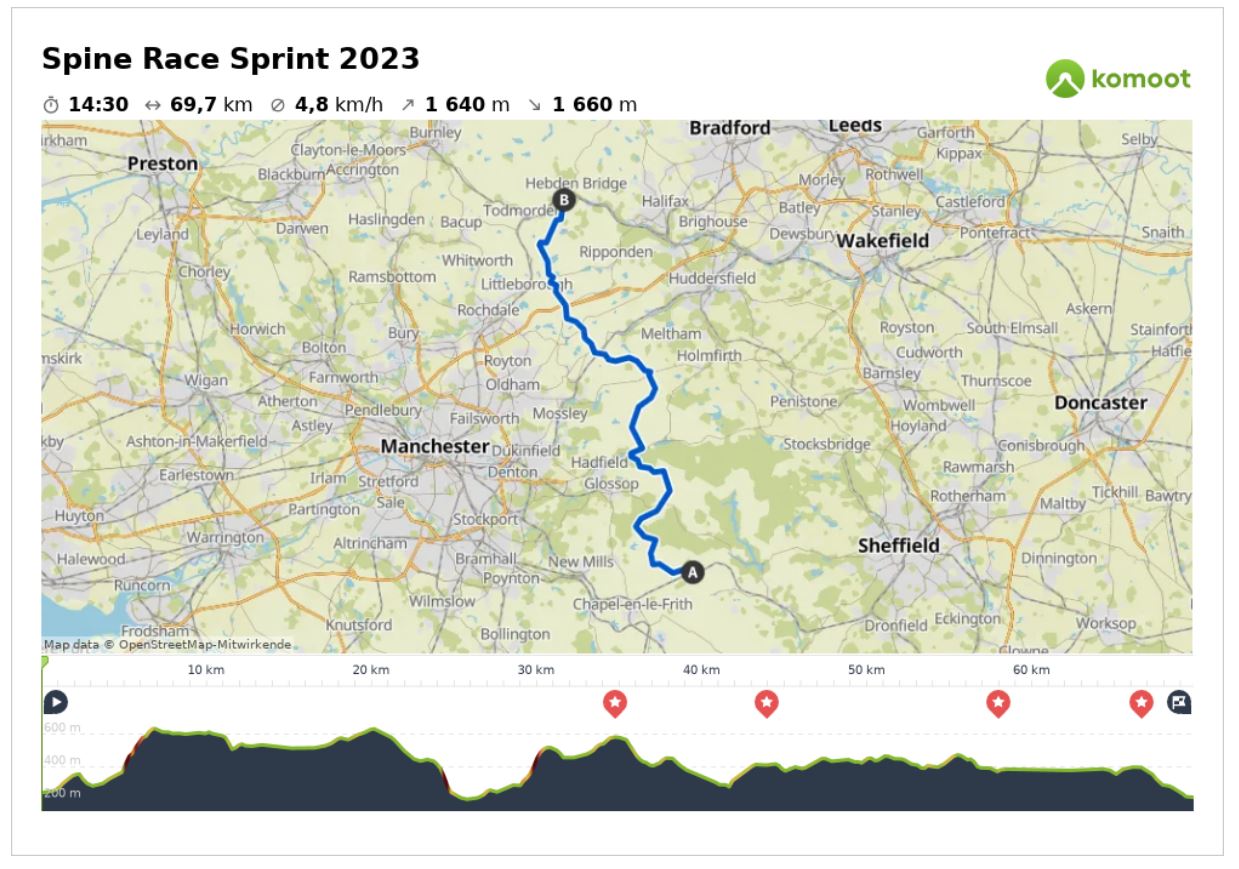

Meine Aufzeichnung des Spine Sprint gibt’s auf meinem Komoot-Profil (abzüglich der letzten zwei Kilometer zum Ziel, weil meine Uhr kurz vor knapp den Geist aufgegeben hat).

Packliste fürs Spine Race

Packliste fürs Spine Race

Wie schon gesagt ist die Pflichtausrüstung fürs Spine Race relativ ausführlich und genau definiert. Das liegt nicht zuletzt an den anspruchsvollen Bedingungen und der Tatsache, dass man oft stundenlang ziemlich auf sich allein gestellt ist. Die Packliste des Sprint unterscheidet sich dabei nicht von der der übrigen Distanzen. Ich hab meinen fertig gepackten Rucksack nie gewogen, weil ich wusste, dass ich mit meiner Ausrüstung sowieso nicht mehr leichter werden konnte, ohne irgendwo echte Kompromisse einzugehen. Das Gesamtgewicht dürfte aber inklusive Wasser und Essen bei etwa sechs Kilo gelegen haben.

Der Großteil der folgenden Ausrüstung ist war verpflichtend, einige Sachen habe ich noch ergänzt.

Ausrüstung

Meine Ausrüstung hat im Trailblazer 30l von Montane locker Platz gefunden, und im Gegensatz zu vielen anderen Spine-Läufer:innen habe ich auch keine zusätzliche Brust- oder Hüfttasche genutzt. (Letzteres kann aber allein aus Organisationsgründen und auf den längeren Distanzen schon viel Sinn machen.) Der Rucksack saß bei mir ab dem ersten Trainingslauf super bequem und fest am Körper und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Laufen mit einem verhältnismäßig großen Rucksack so easy sein kann.

Die Ausrüstung zum Schlafen habe ich im Rahmen der Regeln möglichst leicht gehalten, da man beim Sprint im Gegensatz zu den längeren Distanzen wohl kaum zwischendurch ein Nickerchen halten, sondern die Sachen maximal im Notfall nutzen wird. Selbiges gilt auch für die Kochutensilien.

- Rucksack: Montane Trailblazer 30l

- Schlafsack (mind. 0 Grad Komfort-Limit): Mountain Hardware Hyperlamina Spark (n/a)

- Isomatte: Therm-a-Rest UberLite

- Biwaksack: Terra Nova MoonLite

- Gaskocher: Soto Windmaster

- Topf / Tasse: Snow Peak 450 ml

- Spork

- Gas (100 ml)

- Mini-Messer

- Karte: Pennine Way South

- Kompass: Silva Kompass Field

- Grödel: Yaktrax Pro

- 4 x 0,5 Liter Softflask (2 Liter Kapazität insgesamt)

- Wasserfilter: Katadyn BeFree

- Trekkingstöcke: Swix Sonic X-Trail Carbon (n/a)

- Trillerpfeife

Kleidung

Eine der wichtigsten und schwierigsten Entscheidungen für so einen Lauf sind natürlich die der Schuhe. Meine Inov8 sind für ein solches Terrain wie gemacht und alles in allem eigentlich auch ziemlich bequem. Da ich allerdings seit geraumer Zeit viel in Schuhen mit wenig oder sogar gar keiner Sprengung unterwegs bin, hatte ich das Gefühl, dass die 8 mm über den langen Zeitraum doch ein bisschen viel für meine Füße waren. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären, dass in den Tagen nach dem Rennen vor allem meine Zehen und der Vorfuß wehgetan hat – das hatte ich sonst noch nie, und zu eng waren die Schuhe definitiv nicht.

Ein großes Lob geht an meine Regenjacke: Die Spine Jacket von Montane. Die heißt ganz offensichtlich nicht ohne Grund so wie sie heißt, und war für mich in den gegebenen Bedingungen die ideale Mischung aus Atmungsaktivität und Wetterschutz.

Von der leichten Winterlaufleggings von Gore bin ich ebenfalls ziemlich großer Fan, weil sie bei mir ideal sitzt, nicht rutscht und ausreichend windabweisend und wärmend ist, ohne zu warm zu sein. In Kombination mit der leichten Regenhose, die ich von Anfang bis Ende getragen habe, waren die Leggings ziemlich ideal. (Das zweite Set Regenbekleidung wäre übrigens nicht verpflichtend gewesen, das hatte ich aus eigenen Stücken noch dabei, weil ich in Anbetracht der Wettervorhersage doch auf Nummer Sicher gehen wollte. Habe ich aber nicht gebraucht.)

Für den Baselayer habe ich ausnahmsweise – ich bin eigentlich ja mit veganer Outdoor-Ausrüstung unterwegs -zu Merino gegriffen, da Wolle in Kombination mit Nässe einfach ziemlich hervorragend funktioniert. Normalerweise wäre mir das einen kleinen Kompromiss wert, aber in diesem Fall hatte ich vor dem nasskalten Klima in Kombination mit der potenziell schweißtreibenden doch zu viel Respekt. Ich habe dann aber immerhin zu möglichst hochwertiger Merinokleidung gegriffen, die frei von Mulesing ist und vor allem hoffentlich auch bis in alle Ewigkeiten hält.

Bei den Socken ist der Name „wasserdicht“ vielleicht etwas irreführend. Ich hab zumindest noch keine wasserdichten Socken erlebt, die wirklich dauerhaft komplett wasserdicht sind. Dennoch blieben meine Füße darin trockener und – noch viel wichtiger – deutlich wärmer als ohne. Ich bin quasi konstant durch eisiges Wasser gelaufen und ohne die Socken wären mir glaub ich irgendwann die Füße abgefallen vor Kälte.

Am Körper:

- Schuhe: Inov-8 X-Talon Ultra 260 V2

- Gamaschen: Black Diamond Cirque Gaiter

- leichte Winterleggings: Gore Wear R3 Women

- Regenjacke: Montane Spine Jacket

- Regenhose: OMM Halo Pant

- Longsleeve: Icebreaker 250 Vertex Half Zip

- Isolationsjacke: Montane Fireball Jacket

- Dünne Socken: Injinji Liner Crew

- Wasserdichte Socken: Dexshell Waterproof Running Lite Socks

- wasserdichte Handschuhe: Dexshell Thermfit Gloves

- Balaklava

Im Rucksack (als Ersatz bzw. bei Bedarf):

- warme Winterleggings: Craft Women’s Advanced Essence Wind Tights

- Longsleeve: Icebreaker 200 Oasis Half Zip

- Regenhose: Berghaus Paclite Pants (n/a)

- Regenjacke: Berghaus Extreme Light Paclite Jacket (n/a)

- Isolationsjacke: Berghaus Vapourlight Hypertherm Hoodie (n/a)

- warme Handschuhe: Montane Prism Gloves

- wasserdichte Überhandschuhe: Montane Minimus Waterproof Mitts

- Mütze

- wasserdichte Socken: Dexshell Waterproof Ultra Thin Crew Socks

- Schutzbrille: Uvex Pheos Guard

- Schutzbrille #2: Bollé Freeze

Elektronik

Ich habe von Anfang an damit geplant, ausschließlich per GPS-Uhr zu navigieren, und hatte daher gleich zwei Exemplare mit dabei. Meine Fenix 6 Pro Solar hat für rund 14 Stunden im Navigationsmodus durchgehalten und ich musste sie erst zwei Kilometer vorm Ziel durch das Backup ersetzen. Das GPS-Gerät (und auch Karte und Kompass) habe ich nicht genutzt.

In Sachen Stirnlampe ist die Petzl Nao+ ziemlich großartig, was Beleuchtung und Akkulaufzeit angeht. Das kleine rote Rücklicht musste aber trotzdem am Rucksack sein.

- GPS-Uhr: Garmin Fenix 6 Pro Solar

- GPS-Uhr #2: Garmin Fenix 5S

- GPS-Gerät: Garmin eTrex 32x

- Smartphone

- Stirnlampe mit Ersatzbatterie: Petzl Nao+

- Stirnlampe #2: Petzl Actik Core

- kleines rotes Rücklicht

Erste-Hilfe-Set

Hier habe ich lediglich die Pflichtausrüstung mitgenommen, die sowieso schon relativ umfangreich war. (Die Nadeln sind übrigens zum Öffnen von Blasen gedacht und waren ebenfalls verpflichtend, wenngleich für die „kurze“ Distanz eher unnötig.)

- versch. Wundpflaster

- Blasenpflaster

- Tape

- medizinische Nadeln

- Rettungsdecke

- Paracetamol, Imodium, Ceterizin

- kl. Schere

- Desinfektionstücher

Verpflegung

Mindestens 3.000 Kalorien sind vorgeschrieben, ich hatte eher 4.000 dabei (die Angst zu Verhungern ist einfach zu stark in mir). Hauptsächlich habe ich mich von Gels (Maurten und Powerbar Smoothies) sowie verschiedenen Riegeln ernährt. Ein paar Chips und Gummibärchen gab es zwischendurch auch, zusammen mit dem veganen Burger bei Kilometer 50. Am Ende hatte ich noch einiges übrig, habe aber alles in allem – mit der Cola und gezuckertem Tee – wohl irgendwas um die 3.000 bis 3.500 Kalorien zu mir genommen. Damit bin ich ganz gut durchgekommen.

In Sachen Wasser hatte ich nie mehr als einen Liter dabei. Dank der tollen Versorgung durch Mountain Rescue und Volunteers konnte auch der Filter im Rucksack bleiben.

Wer mehr über’s Spine Race erfahren will, sollte sich diesen Film ansehen, der zum 10-jährigen Jubiläum des Rennens entstanden ist.