Zuletzt aktualisiert am 25. März 2024

Zum dritten Mal an diesem Tag betrete ich den kleinen Laden in Edale. Die Angst, vielleicht doch nicht genug herzhafte Snacks dabei zu haben, ist einfach zu stark in mir. Also kaufe ich eine Packung Tortillas, einen Block veganen Cheddar und Tomatenpesto, nur um etwas später die zweifelsohne schlimmsten Wraps zuzubereiten, die die Welt je gesehen hat. So zumindest meine Annahme, denn – Achtung, Spoiler – gegessen habe ich letztendlich keine der sechs matschigen Teigrollen. Aber woher soll ich auch wissen, was ich über eine Strecke von 175 Kilometern so essen mag und was eher nicht?

Der Challenger South, die zweitkürzeste Distanz des insgesamt 430 Kilometer langen Spine Race, ist immerhin die mit Abstand weiteste Entfernung, der ich mich je am Stück gestellt habe. Nur die ersten 75 Kilometer kenne ich bereits von meiner Teilnahme am Spine Race Sprint im Vorjahr. Die restlichen 100 Kilometer sind in vielerlei Hinsicht ziemliches Neuland (auch wenn ich die Strecke des Fernwanderwegs Pennine Way, dessen Route dieser Lauf folgt, vor einigen Jahren schon mal komplett gewandert bin).

Dementsprechend nervös sitze ich am Vortag des Starts in meinem kleinen Pub-Zimmer in Edale im nordenglischen Peak District und überlege angestrengt, wie viele der zweifelhaften Wraps ich denn nun noch in meinen Laufrucksack quetschen soll – gemeinsam mit Regenkleidung und warmen Schichten, Spikes und Schutzbrille, Powerbank und Erste-Hilfe-Set, Karte und Kompass und GPS-Gerät und Schlafsack und Biwaksack und Schlafsack und noch einigen Dingen mehr.

Immerhin: Der Wetterbericht verheißt kaltes, aber einigermaßen stabiles, ja geradezu freundliches Wetter. Ziemlich untypisch für diesen Lauf, der nicht zuletzt aufgrund der oftmals schwierigen Wetterbedingungen den Beinamen „Britain’s Most Brutal“ trägt. Das erleichtert nicht nur das Packen, sondern nimmt auch ein kleines bisschen Nervosität. Und so schaffe ich es tatsächlich irgendwie, auf immerhin sieben Stunden Schlaf zu kommen, bevor der Wecker mich um fünf Uhr morgens aus dem Schlaf reißt…

Werbehinweis: Dieser Artikel enthält bezahlte Werbung für meinen Kooperationspartner Komoot. Mehr zum Thema Werbung diesem Blog kannst du hier erfahren.

Der erste Tag

Der Pub, in dem ich übernachtet habe, befindet sich fast direkt gegenüber der Edale Village Hall und des matschigen Feldes, auf dem sich die Startlinie befindet. Ich gebe meinen Dropbag ab, lasse den GPS-Tracker an meinem Laufrucksack befestigen und damit ist im Prinzip auch schon alles getan, was es an diesem Morgen noch zu tun gibt (außer dem Laufen selbst natürlich). Den Ausrüstungscheck und die Registrierung konnte ich bereits am Vortag erledigen, somit ist dieser Rennmorgen so entspannt, wie ein solcher Morgen eben nur sein kann. Ich unterhalte mich mit ein paar anderen Läufern, die ich bereits am Vorabend im Pub kennengelernt habe, während wir stetig vor uns hin wippen und zappeln – teilweise wegen der Nervosität, vor allem aber auch wegen der Minusgrade, die an diesem Morgen herrschen. Während der klare Himmel ganz langsam heller wird, erkennen wir mehr und mehr von den Bergen rund um Edale. Und mit der Sicht steigt auch die Vorfreude auf das, was kommt.

Kurz vor acht Uhr ist es bereits hell genug, dass wir keine Stirnlampen mehr brauchen – die Dunkelheit wird uns allerdings noch früh genug wieder einholen. Unsere Gruppe von knapp hundert Läuferinnen und Läuferin sowie einige ihrer Begleiter bewegt sich Richtung Startlinie. Eine kurze Ansprache des Rennleiters, und dann wird auch schon der Countdown nach unten gezählt. Ein Jahr Training, ein Jahr Vorbereitung und teils freudige, teils nervöse Erwartung, und am Ende geht doch immer alles ganz schnell. Zehn, neun, acht… ich ziehe noch ein letztes Mal mein Stirnband zurecht … sieben, sechs, fünf… ich schließe den Bauchgurt meines Laufrucksacks … vier, drei, zwei … ich platziere de Zeigefinger auf dem Startknopf meiner GPS-Uhr …. eins, GO! Kein Sprint-Start, sondern ein langsames Traben über das matschige Feld, vorbei an der kleinen Gruppe anfeuernder Zuschauer, durch das Tor auf die kleine Dorfstraße. Ein Stück durchs Dorf, bis die Route nach links abbiegt und der Pennine Way offiziell beginnt. All das kommt mir vom Vorjahr sehr bekannt vor, und doch ist alles neu, alles anders, denn wenn ich den Ort erreichen werde, der letztes Jahr noch mein Ziel war, werde ich in diesem Jahr noch nicht mal Halbzeit feiern können.

Mein sehr loser und eigentlich nicht wirklich vorhandener Plan sieht vor, es bis dahin in einer ähnlichen Zeit zu schaffen wie beim letzten Mal. Jacob’s Ladder, der erste steile Anstieg der Route, die endlosen Steinplatten über das weite, moorige Hochplateau, Bleaklow mit seinen Wirrwarr aus Flüsschen und Matsch, die Traverse über heidebedeckte Hügelflanken bis zum ersten Timing-Punkt inklusive Tee serviert von freiwilligen der lokalen Bergrettung – beim letzten Mal war es aufregend, all das zum ersten Mal zu erleben. Nun ist es vor allem schön, all das wiederzusehen. Wobei ich auch jetzt vieles zum ersten Mal sehe, denn der frühere Start und somit vier Stunden mehr Tageslicht machen einen großen Unterschied: Den langen Anstieg hinauf zum Gipfel des Black Hill habe ich im Vorjahr bereits im Dunklen bestritten. Jetzt sehe ich einen der wohl schönsten Anblicke des gesamten Pennine Way vor mir. Ein schmaler Pfad oberhalb eines breiten Flusstals, die Bergflanken sind von braungrünem Gestrüpp und Nebelschwaden überzogen. Ich kann den Soundtrack von Herr der Ringe in meinem Kopf hören, und bin kurz davor, die Kopfhörer auszupacken – entscheide mich dann aber doch dagegen für den Fall, dass ich sie später noch brauchen werde.

Ich jogge die einfacheren Abschnitte, wandere die meisten Anstiege und unwegsamen Passagen, wechsle hier und da ein paar Worte mit anderen Mitstreitern, bin aber ansonsten größtenteils für mich allein. Ich habe das Gefühl, etwas weniger gut voranzukommen als beim letzten Mal. Irgendwie sind die Beine schwerer, der Kopf weniger im Laufmodus. Vielleicht zeigt sich nun doch, dass meine Vorbereitung im vergangenen Jahr aufgrund eines Treppensturzes mit nach sich ziehender, langwieriger Rippenmuskelzerrung und diversen Erkältungen nicht so richtig ideal und vor allem nicht so richtig lauflastig war. Und mein Magen ist aus irgendeinem Grund auch nicht so richtig gut drauf.

Die erste Nacht

Bei Kilometer 50 wartet der Autobahn-Imbiss von Nicky auf uns Läufer. Nicky öffnet jedes Jahr vom ersten bis zum letzten Teilnehmer, Tag und Nacht, und versorgt alle Läufer mit Burgern, Cola, Chips, Bananen und mehr. Ich muss den Burger leider links liegen lassen, aber immerhin eine Fanta und Banane nehme ich mir mit auf den Weg. Für mehr ist mein Magen gerade nicht zu gebrauchen. Nicht ideal, wenn man noch 125 Kilometer vor sich hat und deswegen essen muss, was geht (und zwar idealerweise mehr als nur Energiegels).

Banane schlingend und Fanta schlürfend treffe ich auf eine Gruppe Läufer, mit denen ich vorher schon ein paar Kilometer des Weges geteilt habe. Eine von ihnen ist Wes, und wir verquatschen uns so sehr, dass wir die letzten 25 Kilometer bis zum ersten Check-Point gemeinsam zurücklegen. Um kurz vor Mitternacht, und somit sogar etwas schneller als meine Zeit vom letzten Jahr, kommen wir in Hebden Bridge an. Der Check-Point liegt etwas außerhalb, und die letzten paar Kilometer ziehen sich erstaunlich in die Länge. Wir werden bereits erwartet, und als ich meinen Dufflebag mit Ersatzkleidung, Essen usw. in die Hand gedrückt bekomme, bin ich fast aufgeregter als vor dem Start. Das Gewusel in dem stickigen Raum ist groß. Kleidung wird sortiert, Proviant rationiert, Powerbanks werden gesucht und Ausrüstungschecks durchgeführt. Nach 75 Laufkilometern und vielen einsamen Stunden in der Dunkelheit erfordert es viel Kraft und Konzentration, sich in dem Wirrwarr aus Stimmen und Licht zurechtzufinden. Ich habe mir im Vorhinein die wichtigsten Schritte als Checkliste aufgeschrieben und sogar einlaminiert. Nachdem ich die wichtigsten Schritte von dieser Liste erledigt habe – Batterien meiner Stirnlampe wechseln und meine GPS-Uhr an die Powerbank hängen zum Beispiel – schnappe ich mir den Beutel mit meinen Schlafsachen und lasse ich mir nach einer schnellen Portion Pasta mit Linsenbolognese und einer kurzen, semi-heißen Dusche einen Schlafraum zuweisen. Der Check-Point befindet sich in einem Pfadfinderheim und somit gibt es keinen Mangel an Stockbetten. Ich packe mich in meinen Schlafsack ein und stelle meinen Wecker auf in zwei Stunden. Wie erwartet ist mein Körper müde, aber mein Kopf hellwach, und es dauert eine Weile, bis ich zum ersten Mal ein bisschen einnicke.

Es wird ein unruhiger Schlaf mit vielen Unterbrechungen, auch weil immer wieder andere Läuferinnen den Raum betreten oder wieder verlassen. Aber als ich kurz vorm Klingeln des Weckers von allein aufwache, habe ich vermutlich insgesamt so circa eine Stunde Schlaf abbekommen. Das ist sehr viel besser als nichts, und allein schon die Beine eine Zeit lang hochzulegen war eine ziemliche Wohltat. Zudem fühle ich mich sehr viel besser als im Vorhinein befürchtet. Keine steife Muskulatur, und auch die Müdigkeit hält sich in Grenzen. Mein Körper weiß wohl einfach, dass wir eben noch nicht fertig sind. Also… noch nicht mal ansatzweise.

Ich rolle meine Schlafsack wieder zusammen und gehe zurück zum Speisesaal, um mich mit Kaffee und Milchreis zu versorgen. Dann geht es zurück zu meinem Dropbag, um die letzten Dinge für die kommenden 100 Kilometer zu verpacken. Bis zum Ziel wird es nämlich nun keinen solchen Check-Point mehr geben. Der Trubel im Aufenthaltsraum lässt mich die Müdigkeit wieder stärker spüren, mir wird etwas schlecht und schwindlig. Schnell noch der Ausrüstungscheck – ich muss stichprobenartig Kompass, Microspikes und zwei Paar Handschuhe vorweisen – dann verlasse ich den Checkpoint so schnell wir möglich. Beim Gehen treffe ich Wes, er braucht noch ein bisschen länger als ich. Ich hoffe, dass er mich irgendwann einholt, und starte erstmal allein in die Dunkelheit.

Der Checkpoint, der Start in die Nacht, mit so viel Strecke vor mir – das war einer der Momente im Rennen, um die ich mir vorher am meisten Sorgen gemacht habe. Umso froher bin ich, dass ich gut essen und etwas schlafen konnte und mich auf den ersten Kilometern durch die klare, eisige Nacht fast schon erstaunlich gut fühle. Nach einiger Zeit jedoch lässt dieses Gefühl nach, und gegen fünf Uhr morgens spüre ich zum ersten Mal die Art von Müdigkeit, die sich einfach nicht mehr abschütteln lässt. Zu allem Überfluss bin ich ganz allein in einer weiten, moorüberzogenen Berglandschaft. Nur weit vor mir und weit hinter mir kann ich einige andere Stirnlampen entdecken. Ich muss mich voll auf jeden einzelnen Schritt konzentrieren, bleibe manchmal kurz stehen, um wenigstens für einige Sekunden die Augen zu schließen. Das flaue Gefühl in meinem Magen wird wieder stärker, ich will mich einfach nur irgendwo hinlegen und schlafen. Theoretisch wäre das möglich, denn Schlafsack, Isomatte und Biwaksack gehören zur Pflichtausrüstung beim Spine Race. Praktisch will man davon keinen Gebrauch machen, solange es sich irgendwie vermeiden lässt. Schon gar nicht bei Minusgraden und auf einem exponierten Bergplateau. Es gibt nur einen Weg, und der führt nach vorne. Ich werde immer langsamer, werde irgendwann von einigen anderen Läufern überholt. „Everything okay?“, fragt mich einer von ihnen. „Just tired“, ist meine Antwort, und es geht ihnen nicht anders.

Später werde ich wieder überholt, zwei Männer und eine Frau. Sie sind ein bisschen zügiger unterwegs als ich, aber nicht viel. Um nicht noch weiter zurückzufallen, beschließe ich, mich an ihre Fersen zu heften – koste es, was es wolle. Noch ein steiler Anstieg, dann zeichnet sich endlich das erste Licht des Tages am Horizont ab. Die erste Nacht ist so gut wie geschafft, und allein dieser Gedanke gibt mir wieder neue Energie. Wir balancieren über vereiste Steinplatten, bahnen uns den Weg über ein (glücklicherweise) ziemlich gefrorenes Moor. Der Sonnenaufgang ist verhalten, und doch einer der schönsten, die ich je gesehen habe.

„How are you doing?“ Die Läuferin, die ich für die letzten Kilometer (mit höflichem Abstand natürlich) verfolgt habe, dreht sich zu mir um, und jetzt erst erkenne ich, dass wir schon kurz nach dem Start einige Worte gewechselt haben. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber Liz und ich werden den Großteil der restlichen Strecke gemeinsam zurückzulegen. Schon jetzt hat sie mir mehr durch diesen Lauf geholfen, als ihr vermutlich bewusst ist. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

Der zweite Tag

Zwischen Peak District und Yorkshire Dales führt der Pennine Way vermehrt über Farmland und bewohntes Gebiet. Nicht ganz so aufregend und abenteuerlich wie die Berge und Moore, aber der blaue Himmel und strahlende Sonnenschein sind ein mehr als guter Ersatz. Die vielen Tore, die es zu öffnen und zu schließen, Zäune, die es zu überklettern gilt, sind zwar latent nervig bis herausfordernd für unsere müden Beine und Köpfe, sorgen aber immerhin für Abwechslung. So auch die Gespräche mit Liz, die aus Nordengland kommt und für die es ebenfalls der erste Hundertmeilenlauf ist. Mal reden wir über Gott und die Welt, mal – und das ist eigentlich noch viel wichtiger – schweigen wir einfach nur gemeinsam und konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist an diesem Tag. Einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und einfach nicht damit aufzuhören, bis wir am Ziel angekommen sind. Die Müdigkeit ist dabei mittlerweile immer präsent, aber gut aushaltbar, und auch mein Magen hat sich wieder beruhigt – wobei er glücklicherweise nie so schlecht drauf war, dass ich nicht hätte essen können. Etwas später treffen wir eine Mitläuferin, der es da ganz anders geht: Seit den frühen Morgenstunden muss sie sich immer wieder übergeben, bekommt kaum noch Essen runter. Ihr Anblick ist eine gute Erinnerung daran, dass es mir selbst noch viel schlechter gehen könnte – ja, dass es mir eigentlich wirklich sehr viel besser geht, als ich an diesem Punkt für möglich gehalten hätte.

Mit großen Schritten nähern wir uns der 100-Kilometer-Marke, und unsere Vorfreude wächst mit jedem Schritt. Nicht nur, weil wir dann einen ziemlich großen Meilenstein erreicht haben, sondern auch, weil er irgendwo dort sein muss: Der inoffizielle Verpflegungspunkt eines lokalen Triathlon-Clubs. Blöderweise sehen wir in dem Ort, wo er unserer nicht besonders gut informierten Meinung nach eigentlich sein sollte, keinerlei Anzeichen von ihm. Und machen uns auf den folgenden Kilometern zunehmend Sorgen, dass wir ihn vielleicht verpasst haben könnten. Eine geradezu niederschmetternde Vorstellung…

Bald ruht all unsere Hoffnung auf dem Tal hinter dem nächsten Hügel. Sicherheitshalber fülle ich an einem fragwürdigen Bach bereits Wasser in meine Filterflasche ab – was man hat, das hat man. Wir können nur noch an Essen und Cola denken, während wir über den aufgeweichten Graspfad laufen. Kaum vorstellbar, sollten diese Gedanken nicht Realität werden. Ein steiler Abstieg noch, wir erreichen eine kleine Dorfstraße… eine Person mit Funkgerät kommt uns freudestrahlend entgegen, fragt uns, ob wir das vegane, vegetarische oder „normale“ Sandwich haben wollen. Halleluja!

Wir machen es uns in dem provisorischen Zelt gemütlich, auf den mit Rettungsdecken bestückten Campingstühlen. Eifrige Freiwillige bringen uns Cola, Kaffee und unsere per Funkgerät vorbestellten Sandwiches. Die offizielle Regel besagt, dass wir uns maximal 30 Minuten hier aufhalten dürfen, und wir bemühen uns, alles aus diesen 30 Minuten rauszuholen. Essen und trinken natürlich, ein bisschen Smalltalk, der Gang zur Toilette, das Auffüllen der Trinkflaschen – und für ein paar Minuten lehne ich mich einfach nur zurück und schließe vor Müdigkeit und Dankbarkeit gleichermaßen die Augen.

Als wir die tollen Leute vom Triathlon-Club wieder verlassen, fühle ich mich geradezu beflügelt. Die ersten 100 Kilometer sind in der Tasche, womit ich schon deutlich weiter gelaufen bin als jemals zuvor. Der Magen ist gefüllt, das Wetter perfekt, die Gesellschaft gut – und zum ersten Mal schleicht, dass ich es vielleicht wirklich bis ans Ziel schaffen könnte. Und gleichzeitig rechne ich fest damit, dass er schon noch irgendwann kommen wird – der große Einbruch. Ohne geht es wohl nicht.

Und er sollte kommen. Am späteren Nachmittag. Jenem Zeitpunkt also, als ich schon seit über 30 Stunden auf den Beinen bin, und noch eine komplette Nacht vor mir habe. Die zweite Nacht – die größte Unbekannte in meiner gesamten Rechnung. Schlaf ist mir normalerweise heilig, mindestens acht Stunden pro Nacht sollten es schon sein, damit ich mich wirklich gut und ausgeruht fühle. Gerade und schon seit einiger Zeit fühle ich mich allerdings das genaue Gegenteil davon. Und jetzt soll ich eine zweite Nacht (weitestgehend) ohne Schlaf durch die Gegend laufen? Während die Sonne sich langsam dem Horizont annähert, und wir uns dem kleinen Ort Malham in den Yorkshire Dales, fühlt sich dieser Gedanke geradezu überwältigend, um nicht zu sagen beängstigend an.

„Ich glaub, ich muss vielleicht abbrechen“, sage ich zu Liz, und spreche zum ersten Mal den Gedanken aus, den ich schon seit einiger Zeit mit mir herumtrage. Ich muss ihn einfach loswerden, auch wenn ich meine Mitläuferin eigentlich nicht damit belasten will. Liz hat in den letzten Stunden nie einen Zweifel daran gelassen, dass wir es irgendwie bis zur Ziellinie schaffen würden, und somit fühlt es sich ihr gegenüber jetzt fast unfair an, ein anderes mögliches Ende auch nur in den Bereich des Möglichen zu manövrieren. „Wärst du morgen enttäuscht, wenn du heute abbrechen würdest?“, fragt sie mich später. Ich sage nein. Liste die üblichen Gründe dafür auf: Ich bin ja schon jetzt weiter gelaufen als jemals zuvor. Das wichtigste war mir, überhaupt zu starten. Es ist einfach zu schwer, zu viel auf einmal. Ich bin einfach zu müde. Und ähnliches. Ich sage „nein“, und meine insgeheim doch „ja“, denn auch, wenn es bei solchen Läufen um so viel mehr geht als das Ziel, so will man natürlich immer das schaffen, was man sich vorgenommen hat.

Wir reden noch ein bisschen über die mögliche Logistik eines Abbruchs, aber auch über die Gründe fürs Weitermachen. Liz hat zwei kleine Kinder zuhause, will ihnen zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man will. Und ihr Mann, der hat ihr das letzte Jahr so viel Zeit fürs Training freigeräumt. Auch für ihn will sie die Ziellinie erreichen. Ich hingegen will einfach „nur“ gucken, was ich kann. Will Zeit an einem meiner liebsten Orte auf der Welt verbringen, dort etwas ganz besonderes tun. Aber ist dieser Grund stark genug, um den Kampf gegen die Müdigkeit zu gewinnen?

In Malham könnte ich der Rennorganisation per Telefon Bescheid geben, dass ich abbreche und darum bitten, dass mich jemand abholt. Eventuell müsste ich die ein oder andere Stunde warten, aber irgendwo gäbe es bestimmt einen Pub. Und bestimmt gibt es auch irgendeinen anderen Teilnehmer, der ebenfalls in Malham abbricht. Jtzt nach so vielen Kilometern und so kurz vor der zweiten Nacht gibt es schier unendlich viele Gründe, warum man nicht mehr weiterlaufen kann. Vor einigen Stunden waren wir jemandem begegnet, der aufgrund von Hüftschmerzen nicht mehr weiterlaufen konnte und auf seine Mitfahrmöglichkeit wartete. Die Läuferin mit den Magenproblem vom Morgen hatte es bestimmt auch nicht mehr sehr viel weiter geschafft, solange kein Wunder geschehen war. Und ich? Ich bin müde. Sehr sogar, aber so schlimm nun irgendwie auch wieder nicht. Meine Beine fühlen sich den Umständen entsprechend ziemlich gut an, mein Magen hält sich einigermaßen tapfer und lässt mich ausreichend essen und trinken, und auch sonst tut nichts weh. Eigentlich gibt es keinen wirklich guten Grund, aufzugeben. Eine gleichermaßen beruhigende wie auch beunruhigende Erkenntnis. Denn irgendwie bedeutet das, dass ich einfach weiter machen muss. Ja, vielleicht sogar weiter machen will. Und während ich all diese Gedanken durch mein müdes Hirn fließen lasse, erreichen wir Malham.

Wir gehen an einem Pub vorbei, ein Stück die Hauptstraße entlang, vorbei an einigen anderen Läufern, die gerade vor den öffentlichen Toiletten pausieren. Ein Fuß vor den anderen. Zügig. Wortlos. Ohne Pause. Dann wieder weg von der Straße auf einen kleinen Schotterweg. Am Ende des Weges liegt Malham Cove, jene halbkreisförmige Kalksteinklippe, für die Malham berühmt ist. Ich erinnere mich noch genau an diese Gegend, von meiner Wanderung damals. Wie lange das jetzt schon her ist! Wie vieles sich seitdem verändert hat. Ich bin so viel stärker als damals, nicht nur körperlich, sondern auch in meinem Kopf. Das Resultat unzähliger Outdoortouren, die meisten davon solo. Das Resultat eines Lebens, in dem ich gelernt habe, an meine Grenzen zu gehen, und meine beste Freundin zu sein, wenn ich sie erreiche. In dem ich gelernt habe, mich auf mich selbst zu verlassen, auch und gerade, wenn es schwer wird. Oder wenn ich mal wieder vergessen habe, warum ich tue, was ich tue. Da vorne links würde es ein Stück steil bergauf gehen, dann über zerklüftetes Gestein hinein in die Hügel und Moore der Yorkshire Dales. Nirgendwo hat es mir damals während meiner dreimonatigen Wanderung längs durch Großbritannien so gut gefallen wie dort. Nirgendwo habe ich auf dieser Tour mehr gespürt, dass es sich einfach immer lohnt, weiterzugehen. „Vielleicht sollten wir schon mal unsere Stirnlampen rausholen“, schlage ich vor. Und mit diesem Vorschlag ist es beschlossene Sache, ohne dass wir weiter darüber reden: Mein Lauf wird noch nicht enden. Zumindest nicht hier in Malham.

Die zweite Nacht

Während wir uns von Malham entfernen, bricht die Dunkelheit endgültig über uns herein. Und mit ihr kommt das, was ich zuletzt an diesem Morgen währen des Sonnenaufgangs erlebt hatte. Das, was zwischenzeitlich kaum noch möglich schien. Die Müdigkeit verfliegt. Zumindest der Teil von ihr, der die letzten Stunden über fast schon lähmend gewirkt hat. Und macht Platz für positivere Gedanken und klarere Eindrücke. Die ersten Sterne werden am Nachthimmel sichtbar, und plötzlich freue ich mich fast schon ein bisschen darauf, noch eine Nacht auf dem Pennine Way zu erleben.

Nach einigen Kilometern erreichen wir den Checkpoint 1.5 am Malham Tarn, der im Gegensatz zu dem in der Nacht zuvor nur das nötigste für uns bereit hält und ebenfalls ein Aufenthaltslimit von 30 Minuten hat. Es ist die letzte Möglichkeit für uns, uns nochmal ein bisschen aufzuwärmen, Ausrüstung im Rucksack zu sortieren, und heißen Tee serviert zu bekommen – gemeinsam mit einer Portion Ramen-Nudeln, die ich extra für diesen Moment eingepackt habe. Besonders gemütlich ist der kalte Raum nicht, aber immerhin windgeschützt, und mit freundlichen Volunteers besetzt, die sich wie immer rührend um uns kümmern. Viele von ihnen haben selbst nicht viel mehr geschlafen als wir – sie sind zweifelsohne die eigentlichen Heldinnen und Helden des Spine Race.

Für die zweite Nacht sind noch kältere Temperaturen vorhergesagt als in der Nacht zu vor. Wir packen uns wärmer ein, zumal der Wind zunehmen soll und wir noch einige ziemlich ungeschützte Abschnitte vor uns haben. Dann geht es für Liz und mich wieder hinaus in die Nacht. Mit rund 40 Kilometern fühlt sich der Rest nun fast schon wie ein Endspurt an. Ein ziemlich langer (und gegen Ende auch ziemlich schmerzhafter) Endspurt allerdings. Und einer, der mit der Überquerung von Pen-y-ghent auch noch eine Herausforderung der potenziell unangenehmeren Art bereithält. Sonderlich hoch ist der Yorkshire-Gipfel zwar nicht, aber sehr exponiert, und potenziell vereist.

Ich muss schon den ganzen Tag an ihn denken. Unter normalen Bedingungen hätte mir dieser Gedanke keine Sorgen bereitet, aber erschöpft und durchgefroren können selbst solche „Kleinigkeiten“ schnell zu großen Hürden werden. Ich bin ziemlich froh, dass ich mich ihm nicht allein stellen muss, sondern dass Liz an meiner Seite ist. Einen langen Anstieg und einen steilen Abstieg über die Hänge des Fountains Fell später steht er vor uns. An seiner Flanke können wir in der Ferne eine Reihe an Stirnlampen erkennen, die sich gerade zum Gipfel vorarbeiten. Es dürfte nicht allzu lange dauern, bis wir auch irgendwo dort oben sind.

Wir folgen einer kleinen Straße zum Beginn des Pfades, der auf den Pen-y-ghent führt. Ein Auto nähert sich uns, die Scheibe geht nach unten, ein Mitarbeiter des Spine-Safety-Teams warnt uns vor -15 Grad auf dem Gipfel und ermahnt uns eindringlich, ausreichend warme und winddichte Kleidung anzuziehen, bevor wir uns an den Aufstieg machen. Übertreiben dürfen wir es allerdings nicht, denn der Aufstieg ist zwar nicht übermäßig lang, aber relativ steil. Ich beschließe, direkt zwei Schokoriegel auf einmal zu essen, denn wenn ich irgendetwas in meiner Outdoor- und Ultralauf-„Karriere“ gelernt habe, dann dass Schokoriegel Wunder wirken.

Vorsichtig, aber zügig arbeiten wir uns nach oben. Glücklicherweise sind die Steinplatten größtenteils eisfrei, und auch der Wind kommt von der anderen Richtung. Schneller als gedacht sind wir auf dem Gipfel angekommen, machen ein paar Minuten an einem von Steinen geschützten Ort Pause, bevor wir uns auf den Abstieg auf der anderen Seite machen. Sobald wir den höchsten Punkt des kleinen Berges überquert haben, trifft uns die Kraft des Windes mit voller Wucht. Jetzt heißt es: Möglichst schnell wieder nach unten kommen. Die Erleichterung darüber, dass all das dann irgendwie doch einfacher war als gedacht, lässt mich die Kälte kaum spüren. Und als wir die windgeschützten, niedrigeren Hänge erreichen und uns langsam aber sicher dem kleinen Ort Horton-in-Ribblesdale nähern, wiege ich mich in der fälschlichen Annahme, dass das schlimmste nun wohl geschafft ist. Nur noch rund 20 Kilometer sind es von Horton bis nach Hawes, wo sich das Ziel für den Spine Race Challenger South befindet. Wie schlimm können diese zwanzig Kilometer schon noch werden?!

In Horton angekommen verschanzen wir uns für eine kurze Weile in dem öffentlichen Toilettenhäuschen, dessen Boden bereits mit einigen schlafenden Läuferinnen bedeckt ist. Kurz mal hinsetzen, die Augen schließen – so ein zehnminütiger Power Nap kann mehr bewirken, als man ihm zutrauen mag. So richtig müde bin ich allerdings gar nicht, nutze die Möglichkeit für die kurze Pause aber trotzdem aus. Denn ab hier gibt es bis zum Ziel wirklich rein gar nichts mehr, das einem noch groß Schutz gewähren könnte. Als die zehn Minuten vergangen sind, füllen wir ein letztes Mal unsere Trinkflaschen – mit warmem Wasser, damit dieses in den dünnen Plastik-Flaschen nicht ganz so schnell gefriert – und gehen gemeinsam mit einer dritten Läuferin zurück in die Dunkelheit. Eine Schotterstraße wird uns von hier den ganzen Weg über begleiten. Keine Überquerungen von Bergen oder Mooren mehr, keine steilen An- oder Abstiege, beste Bedingungen eigentlich für ein paar letzte gemütliche Stunden auf dem Pennine Way. So habe ich mir das zumindest vorgestellt.

Dass diese Straße namens Cam Road von allerlei grobem Gestein und Geröll überzogen sein könnte, die meinen Füßen zunehmend zusetzt, daran habe ich irgendwie nicht gedacht. Bald schon jedoch beginnen meine Fußsohlen unignorierbar zu brennen, und Blasen machen sich unter meinen Fersen und Ballen breit. Meine Mitläuferinnen kämpfen mit der Müdigkeit, wir schmieden Pläne, wie jeder von uns sich abwechselnd kurz hinlegen könnte, nur für ein paar Minuten, und die anderen aufpassen, dass man nicht zu lange schläft und somit zu sehr auskühlt (setzen diese Pläne aber letztendlich nicht in die Tat um). Die Müdigkeit ist für mich erträglich, aber die Schmerzen in den Füßen irgendwann nicht mehr. Nur dass es eben keine andere Möglichkeit gibt, als genau das zu tun – sie zu ertragen – denn zwanzig Kilometer vorm Ziel holt einen nun wirklich niemand mehr ab, solange man sich nicht gerade beide Beine gebrochen hat. Erst noch lassen sich die Gedanken an meine Füße mit Gesprächen im Zaum halten, irgendwann jedoch sind wir zu müde für mehr als ein paar gequälte Worte. Und dann verfallen wir alle in unser eigenes Tempo, die anderen beiden jeweils in Sichtweite, und doch für uns selbst. Später versuche ich, mich mit Musik abzulenken, aber mein Kopf kann den zusätzlichen Input nicht mehr verarbeiten, obwohl ich die Lieder, die ich ausgesucht habe, bereits in- und auswendig kenne. Ich schalte die Musik wieder aus und ergebe mich meinem Schicksal. Die Schmerzen und ich, wir werden jetzt gemeinsam die restlichen Kilometer bis zum Ziel laufen.

Ich werde immer langsamer. Langsame Schritte sind erträglicher als schnelle Schritte. Gleichzeitig möchte ich gern so schnell wie möglich gehen, damit all das so schnell wie möglich vorbei ist. Aber es geht einfach nicht schneller. Als Liz irgendwann mal wieder auf mich wartet, beschließen wir, dass sie vorausgehen soll und wir uns erst im Ziel wiedertreffen werden. Es ist mittlerweile zu kalt und zu windig, um in irgendeinem anderen Tempo zu gehen als dem schnellstmöglichen. Auch unsere dritte Mitstreiterin überholt mich irgendwann. Sie kämpft vor allem mit der Kälte, ist aber ebenfalls etwas schneller unterwegs als ich.

Zehn Kilometer noch. Was im Vergleich mit der Gesamtstrecke so gut wie nichts ist, fühlt sich unter diesen Umständen plötzlich unüberwindbar an. Zehn Kilometer. Zwei Stunden. Mindestens. Oder anders ausgedrückt: Eine halbe Ewigkeit.

Aber die Sache mit der Zeit ist ja, dass sie immer vergeht. Egal ob man will oder nicht. Und solange man es irgendwie schafft, in dieser Zeit einen Fuß vor den anderen zu setzen, vergehen auch die Kilometer. Ob man will oder nicht. Irgendwann erreiche ich den höchsten Punkt der Cam Road. Von hier aus würde es nur noch bergab gehen. Die Straße geht wieder in schmale Pfade über. Ich muss mich verstärkt auf die Linie auf meiner GPS-Uhr konzentrieren, sie mit den teils nur wenig ersichtlichen Pfaden abgleichen, um halbwegs auf dem richtigen Weg zu bleiben. Erinnerungen an meine Wanderung auf dem Pennine Way kommen hoch. Ich glaube, dass ich auch damals Probleme hatte, an dieser Stelle dem Routenverlauf zu folgen. Im Tageslicht, und halbwegs ausgeschlafen. Immer wieder scanne ich mit meiner Stirnlampe die schwarze Umgebung. Viele Ultraläufer bekommen es in der zweiten Nacht ohne Schlaf mit Halluzinationen zu tun. Ich erinnere mich an die Schilderung einer Spine-Läuferin, die im Dunkeln im Slalom um Kühe herum lief, die es gar nicht gab. Und schnell beschließe ich, mich lieber auf den Boden vor mir zu konzentrieren als irgendwo in die Dunkelheit hineinzuleuchten.

Die letzten Kilometer ziehen sich wie zäher Moorschlamm, zwischendurch bezweifle ich, dass sie überhaupt jemals vergehen werden. Ich sehe die Stirnlampen meiner Mitläuferinnen in der Ferne, fühle mich jedoch so allein wie noch nie auf diesem Lauf. Fühle mich unwohl, verletzlich, und doch bin ich irgendwie froh, die letzten Kilometer meines ersten 100-Meilen-Laufs ganz für mich zu haben. Ich lasse die Hügel hinter mir, folge ein Stück einer Schotterstraße, dann noch über ein paar Weiden, durch Zäune, bis ich die ersten Häuser von Hawes erreiche. Erst jetzt treten die schmerzenden Füße langsam in den Hintergrund, machen der Erleichterung Platz, und der Erkenntnis, dass ich es wirklich bis hierhin geschafft habe. Ich navigiere über kleine Wege und Gassen, bis ich die Hauptstraße von Hawes erreiche. Hundert Meter sind es vielleicht noch zum Ziel. Kein großer Banner, kein lauter Trubel, nur zwei Personen, eine davon mit einer Kamera in der Hand, die andere mit meiner Medaille.

Sie gratulieren mir, wir wechseln ein paar Worte, machen mein Finisher-Foto, dann werde ich ins Innere des Gebäudes manövriert, auf einem Stuhl platziert. Einer der Volunteers fragt, ob er mir dabei helfen soll, meine Schuhe auszuziehen. (Und das allein sagt schon alles über die Großartigkeit all der Menschen, die an diesem Lauf beteiligt sind.) Das mit den Schuhen bekomme ich allein hin, dann erspähe ich meine Mitläuferinnen an einem Tisch weiter hinten, die circa eine Viertelstunde vor mir angekommen und bereits große Teller mit Essen vor sich stehen haben. Wir können alle nicht so richtig glauben, dass wir hier sitzen, nicht gleich wieder raus müssen, um weiter zu laufen. Rund 46 Stunden waren wir unterwegs gewesen. Zwei Tage, zwei Nächte. Und jetzt sollten wir einfach hier sitzen und gebackene Kartoffeln mit Bohnen essen? Unglaublich, aber wahr. Und so unglaublich gut.

Der Tag danach

Neben der Sache mit dem Schlafmangel galt meine größte Sorge vor dem Lauf der Zeit danach. Allen voran die paar hundert Meter Fußweg vom Ziel zu meinem gemieteten Apartment- gemeinsam mit meinen zwei Duffle Bags, von denen blöderweise nur einer Rollen hat. Wobei die auf den steilen Steinstufen hinauf zur Haustür auch nur sehr bedingt hilfreich wären. Was, wenn mein Körper einfach dicht macht, sobald ich am Ziel angekommen bin, und dann gar nichts mehr geht?

Nachdem ich mich von meinen Mitstreiterinnen verabschiedet und bei den Volunteers bedankt habe, schultere ich mein Gepäck ohne größere Probleme. Und auch das etwas versteckte Airbnb zu finden ist kein größeres (durchaus aber ein kleineres) Problem. Die Stufen machen meinen Beinen überhaupt nichts aus. Viel kritischer ist da schon die Tatsache, dass im Airbnb das warme Wasser nicht funktioniert und ich sehr lauwarm bis kalt duschen muss. Ich drehe die Heizung im Schalfzimmer auf, packe noch eine Wolldecke über die Bettdecke, und dann endlich der Moment, den ich in den letzten zwei Tagen mehr als einmal herbei gesehnt habe: Ich lege mich ins Bett und mache die Augen zu.

Gute fünf Stunden schlafe ich durch, wache erst gegen Mittag wieder auf. Die ersten Schritte in Richtung Bad sind etwas holprig, aber nichts tut sich als besonders schmerzhaft hervor. Und irgendwie fühle ich mich fast schon erstaunlich erholt. Mittlerweile ist auch das Wasser heiß, und ich kann das tun, was mir einige Stunden zuvor verwehrt blieb. Nach der heißen Dusche ziehe ich mich an und mache mich fertig für den kurzen Gang in Richtung Supermarkt. Ich brauche Essen, und die Reste aus meinem Laufrucksack will ich definitiv nicht zu mir nehmen. Der Cut-off des Challenger South ist erst um acht Uhr abends, und auf der Hauptstraße begegne einer kleinen Gruppe Läufer, die gerade die letzten Meter zum Ziel zurücklegen. Mehr humpelnd als laufend, mit erleichterten, aber von den Strapazen gezeichneten Gesichtern. So oder so ähnlich muss ich auch ausgehen haben, vor einigen Stunden, die sich schon jetzt anfühlen wie eine längst vergangene Zeit. Vermutlich sehe ich immer noch so aus, vielleicht sogar schlimmer. Ich kaufe Kartoffeln, Salat, Äpfel und Grapefruit. Hauptsache nichts, was auch nur annähernd nach Energiegel oder Müsliriegel schmeckt. Zurück im Apartment koche ich Kaffee, lege mich ins Bett, scrolle durch die Nachrichten, die mir Freunde und Familie in den letzten Tagen geschickt haben. „Mein erster und letzter 100-Meilen-Lauf“ habe ich einem Freund von unterwegs geschrieben. Bereits nach ein paar Stunden Schlaf und einer großen Portion Kartoffeln würde ich dieses Aussage so wohl nicht mehr unterschreiben.

Mehr Infos zu meinem Lauf

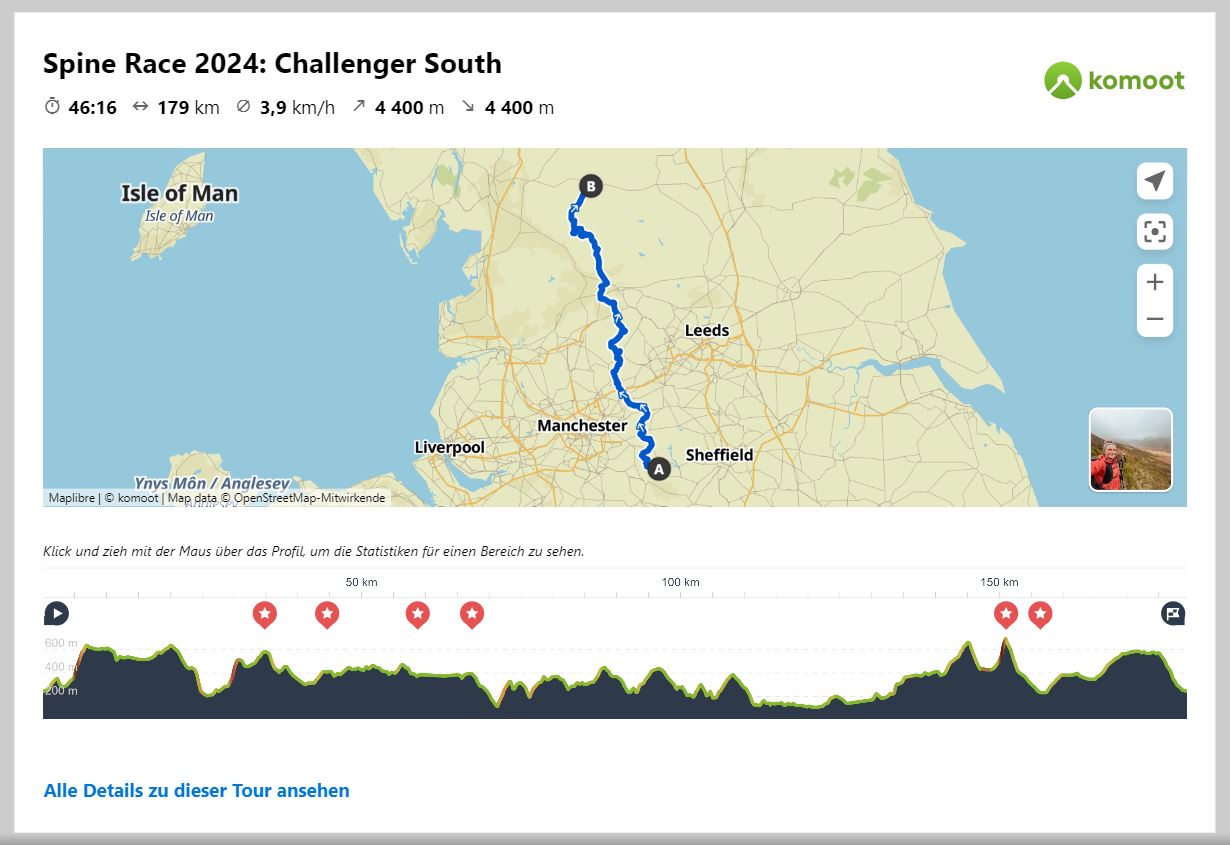

Route: Meine Routenaufzeichnung gibt’s auf meinem Komoot-Profil. Komoot habe ich auch genutzt, um mich vorab mir der Route vertraut zu machen: Wo sind lange Anstiege? Wo gibt es Verpflegungsmöglichkeiten? Wie sehen die Wege vor Ort aus? All das und vieles mehr kann man mit dem Komoot-Routenplaner ziemlich leicht herausfinden. Mehr Tipps dazu gibt’s in meinem Artikel Trailrunning-Routen finden und planen.

Mehr Eindrücke: Es gibt tägliche Video-Zusammenschnitte zu allen Tagen / Distanzen auf dem Spine Race-Youtube-Channel.

Ausrüstung: Meine Ausrüstung entsprach im Wesentlichen der, die ich auch schon im Vorjahr dabei hatte und in meinem Bericht zum Spine Race Sprint aufgelistet habe. Neu und (für meine Füße) deutlich besser waren vor allem die Schuhe: Topo Athletic Ultraventure Pro.

Verpflegung: Ich hab auf eine Mischung aus Gels (Maurten und Spring Energy), Riegeln und allerlei Snacks (Schokoriegel, Chips etc.) gesetzt, gemeinsam mit richtigem Essen, dass es bei einigen (wenigen) offiziellen und inoffiziellen Verpflegungspunkten gab.

Fazit: Ich würde es natürlich jederzeit wieder tun. (Und hab mich eventuell schon für den ~250 Kilometer langen Spine Race Challenger North im kommenden Jahr angemeldet. :)

Hast du auch schon mal an einem 100-Meilen-Ultralauf teilgenommen, oder hast noch Fragen zum Spine Race / zu meinem Lauf? Ich freu mich auf deinen Kommentar!